Pensée à six mains, l’exposition de Pascale Rémita, Alexandre Meyrat Le Coz et François Joncour pourrait s’apparenter à un souvenir resurgi d’un temps incertain, des éclats de mémoire vive, le récit subjectif d’un paysage fait de mythologies, de rêves et de légendes. Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet Les fantômes se dérobent comme des nuages, initié par Pierre Giquel, Alexandre Meyrat Le Coz et Pascale Rémita en mars 2018 : à la suite d’une résidence effectuée dans le Grand Ouest américain en 2019, s’est inventée une série de présentations pluridisciplinaires, entre installations, poésies, sons, images fixes et animées.

À Thouars, l’exposition dévoile le troisième chapitre de ce voyage au long cours : il se nomme Where heart meets the sky1, une manière poétique de diriger nos regards vers l’horizon, vers les questions de frontières et de strates, vers la délimitation fragile entre le songe et la réalité.

EFFET DE SEUIL

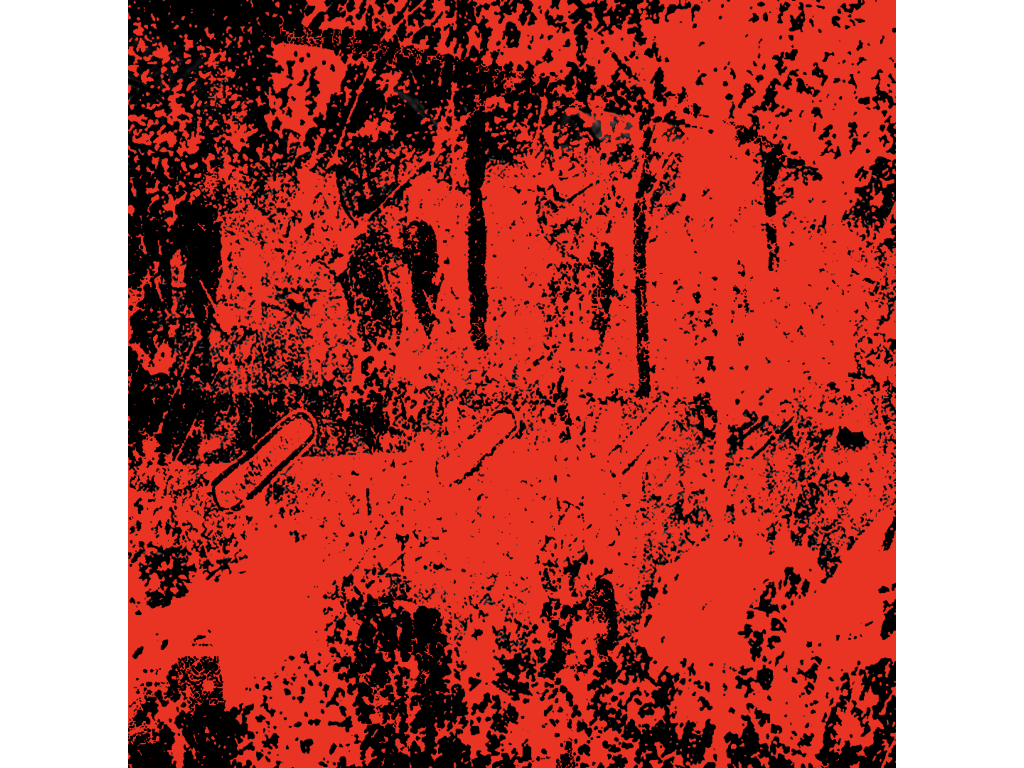

Au portail des chapelles se manifeste la valeur symbolique de la porte : le lieu fonctionne comme un dispositif incluant également le parvis et le porche, il est un espace de transition entre le profane et le sacré et souvent les processions s’y arrêtent sous la protection de figures tutélaires. À la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars, l’entrée de l’exposition amplifie la nature puissamment symbolique du seuil : entre deux jambages, le visiteur franchit une structure qu’il ne découvre qu’à rebours, en faisant le geste de se retourner. L’image qui se révèle alors pourrait rappeler les traditions populaires et leurs rituels de protection, propitiatoires ou magiques, liés aux portes, en l’occurence les dépouilles d’animaux clouées. Ici, c’est la photographie d’un cheval mort, prise par Alexandre Meyrat Le Coz en sortant du territoire de Monument Valley, une image puissante comme une scène de crime, et présentée avec un slogan, à la façon des grands panneaux publicitaires

américains : Jolly won’t jump anymore s’inscrit en grandes lettres rouges, cristallisant en une synthèse éclair l’iconographie du cowboy Marlboro et l’âge d’or du western, la couleur prédominante dans ce paysage de manganèse et la culture amérindienne, sans oublier le cheval le plus rapide de l’ouest, alter ego de Lucky Luke, qui s’offre ici devant nos yeux juste avant sa disparition. Un QR code figure sur l’image : en le scannant, comme on le ferait pour n’importe quel produit de consommation courante, le visiteur est dirigé vers une page internet où il peut observer Monument Valley en direct, désert rougeoyant filmé en continu par une webcam. Comment nos écrans restituent-ils la vastitude de l’espace, les variations atmosphériques, la poésie de l’Ailleurs, l’imaginaire du mirage ?

LIGNES PARADOXALES

Monument Valley (en français, la vallée du monument) est ce site naturel américain proche du Four Corners, point de jonction où se rejoignent l’Utah, le Colorado, le Nouveau Mexique et l’Arizona. À cette borne frontière, un monument existe où les Américains aiment venir se faire photographier : au sol, une croix délimite les marques de l’unique quadripoint du territoire des États-Unis où quatre États convergent. Au cours de son séjour à Monument Valley, Pascale Rémita fut très attentive à ces lignes géométriques projetées sur le paysage, en filmant notamment l’immensité alentour à travers la clôture du camp où elle résidait, qui imprimait son quadrillage sur la terre et le ciel, une grille qui lui a évoqué la cartographie américaine avec ses états découpés au cordeau, ainsi que le Four Corners Monument. Ces jeux de lignes entrent aussi en résonance avec l’architecture du centre d’art, rythmée par les alignements de pierres et les barlotières des vitraux de la chapelle. Au fusain, sur trois panneaux de bois, l’artiste se saisit de certaines images issues de sa vidéo Hi love, très connotées par les emblématiques cheminées de pierre : ces scènes cadrées, qui jouent sur le hors-champ, répercutent une réalité impossible à embrasser, que le regard ne peut dompter. Le titre de ce triptyque, Sous l’ombre des étendues endormies, fait référence à cet espace caractéristique des États-Unis que l’industrie du cinéma a largement illustré, et qui demeure un lieu sacré pour les peuples Amérindiens qui l’ont occupé originellement, ces Navajos qui vivent aujourd’hui du tourisme et de l’exploitation d’une gigantesque mine de charbon2. La matière noire du fusain de l’artiste, veloutée et pulvérulente, renforce l’aspect minéral, presque fossile, de cette région aride, et la moirure du bois, un contreplaqué de peuplier laissé brut, rejoint la rondeur des nuages. Comme à son habitude, Pascale Rémita brouille les règnes et multiplie les circulations entre le construit et le naturel, entre le visible et le sensible. Ce triptyque est une question posée à la représentation du paysage, lorsqu’il est comme ici un symbole, qu’il représente l’immensité même.

PLAN D’HORIZON

Monument Valley se distingue par ses formations géomorphologiques composées de mesas et de buttes-témoins. Au fil de son voyage long de 6000 km au cours duquel il a traversé sept états, Alexandre Meyrat Le Coz commence à inventorier certaines lignes géologiques croisées en chemin. Chaque jour, l’artiste photographie le paysage, en s’intéressant tout particulièrement à sa ligne d’horizon, puis à la fin du voyage, il retranscrit cet inventaire de 466 lignes sous forme de dessin. De ces lignes, Alexandre Meyrat Le Coz tire une plaque dite cliché magnésium, produite par gravure chimique en vue de réaliser des impressions : au verso du triptyque de Pascale Rémita, cette plaque accompagnée de plusieurs tirages rouges sont exposés, comme une étape expérimentale de l’écriture du paysage traversé.

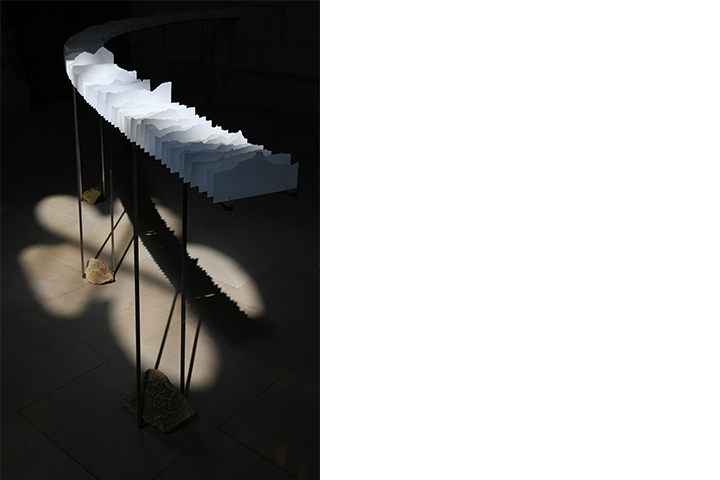

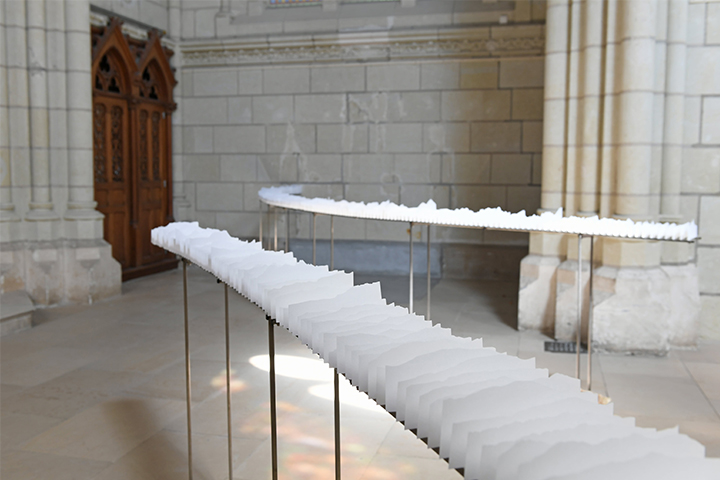

Plus loin dans l’exposition, de fines structures en inox supportent ces mêmes lignes géologiques, découpées dans un papier translucide qui rappelle l’hostie, dans la matière comme dans la transparence. Espacées de 3 cm, ces silhouettes de paysage

s’étagent en plans délicats, qui évoquent les boîtes d’optique du début du XIXe siècle, et leur représentation perspectiviste au moyen de plusieurs décors positionnés les uns derrières les autres, repris ensuite dans les dioramas dépliants. Ce théâtre du paysage réinventé par de nouvelles stratifications épurées, stylisées à l’extrême, prolonge l’idée des multiples traductions de l’espace naturel qu’envisage Alexandre Meyrat Le Coz, qui entreprendra bientôt une transposition de ces lignes en partitions sonores.

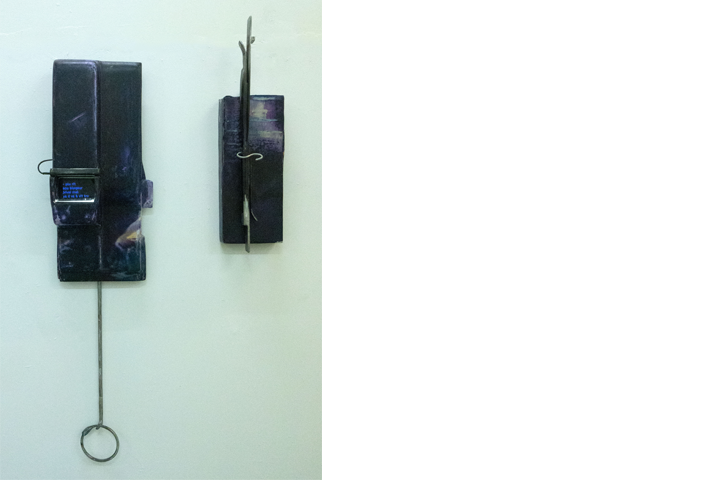

CAPSULE COOKIE

Situé au Nouveau Mexique, le Kasha-Katuwe Tent Rocks3 est un parc célèbre pour ses formations de roches en forme de cônes, appelées en français cheminées de fées, et provenant d’éruptions volcaniques d’il y a 6 à 7 millions d’années. Lors de sa visite de ce site lunaire, Alexandre Meyrat Le Coz laissa tomber un cookie au sol : couvert de terre, le petit gâteau est devenu, par empreinte, un extrait de paysage, précieux comme une relique. L’artiste en expose une photographie, intitulée Kasha-Katuwe Tent Rocks Cookie. En creux, cette image-souvenir pose de multiples questions : comment lit-on un paysage ? Est-ce qu’on le consomme ? Qu’est-ce qu’on en ramène ?

FOYER ODORIFÈRE

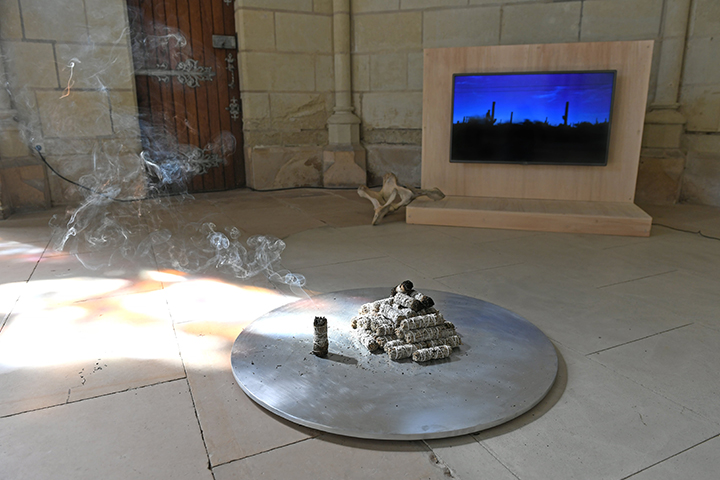

À l’emplacement du choeur de la chapelle, devenu foyer condensateur d’énergie, Pascale Rémita présente la vidéo Miles of cactus : un long travelling entre chien et loup, dans le parc national de Saguaro, célèbre pour ses cactus candélabres, dont la silhouette filmée en contre-jour se découpe comme dans un théâtre d’ombre, sur fond de ciel aux nuages féeriques. L’atmosphère sonore, créée par François Joncour, combine sons d’ambiance et rifs de guitare à résonateur, avec effets d’échos mélancoliques : un voyage crépusculaire et contemplatif, entre l’éveil et le rêve.

Dans ce choeur, le visiteur est invité à transiter vers une autre dimension : au sol, une plaque de zinc délimite un foyer où se consument des bâtons de sauge, traditionnellement utilisés par les Indiens pour leurs rituels. Sa fumée est bénéfique pour décharger les lieux des énergies négatives, et purifier les personnes ou les événements. L’étymologie du mot confirme cette

dimension : sauge vient du latin «salvare» qui signifie «guérir».

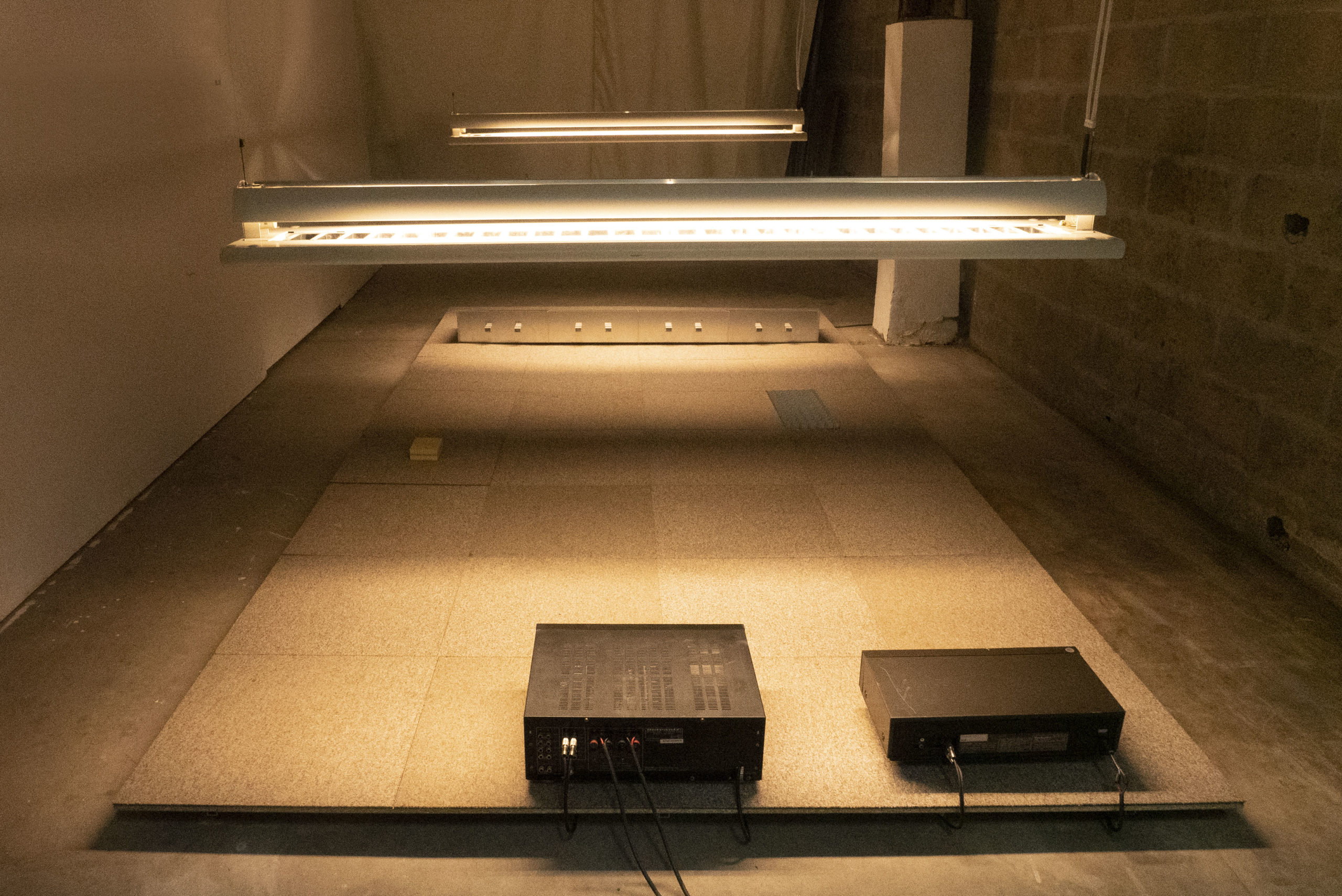

VIBRATION

Compositeur, François Joncour appréhende l’espace que lui attribue l’exposition de manière immersive et englobante : il fait le lien entre les oeuvres visuelles, tout en restituant la personnalité des paysages désertiques, leur aura presque magique, leur valeur cinématographique. Comme un personnage spectral, un autre fantôme dans l’exposition, sa composition sonore sait ménager les silences, entreprendre des pauses pour mieux revenir hanter le récit, de sons naturels captés sur les lieux du voyage, ou d’amorces musicales porteuses de réminiscences et d’analogies avec le genre codifié du western américain contemporain, jamais loin du spleen. Des états de suspens, des ruptures rythmiques, des bruits diffus qui surgissent au loin, accompagnent les accords de l’exposition et lui confère une atmosphère particulière, perpétuellement

changeante.

CONTEXTE FEUILLETÉ

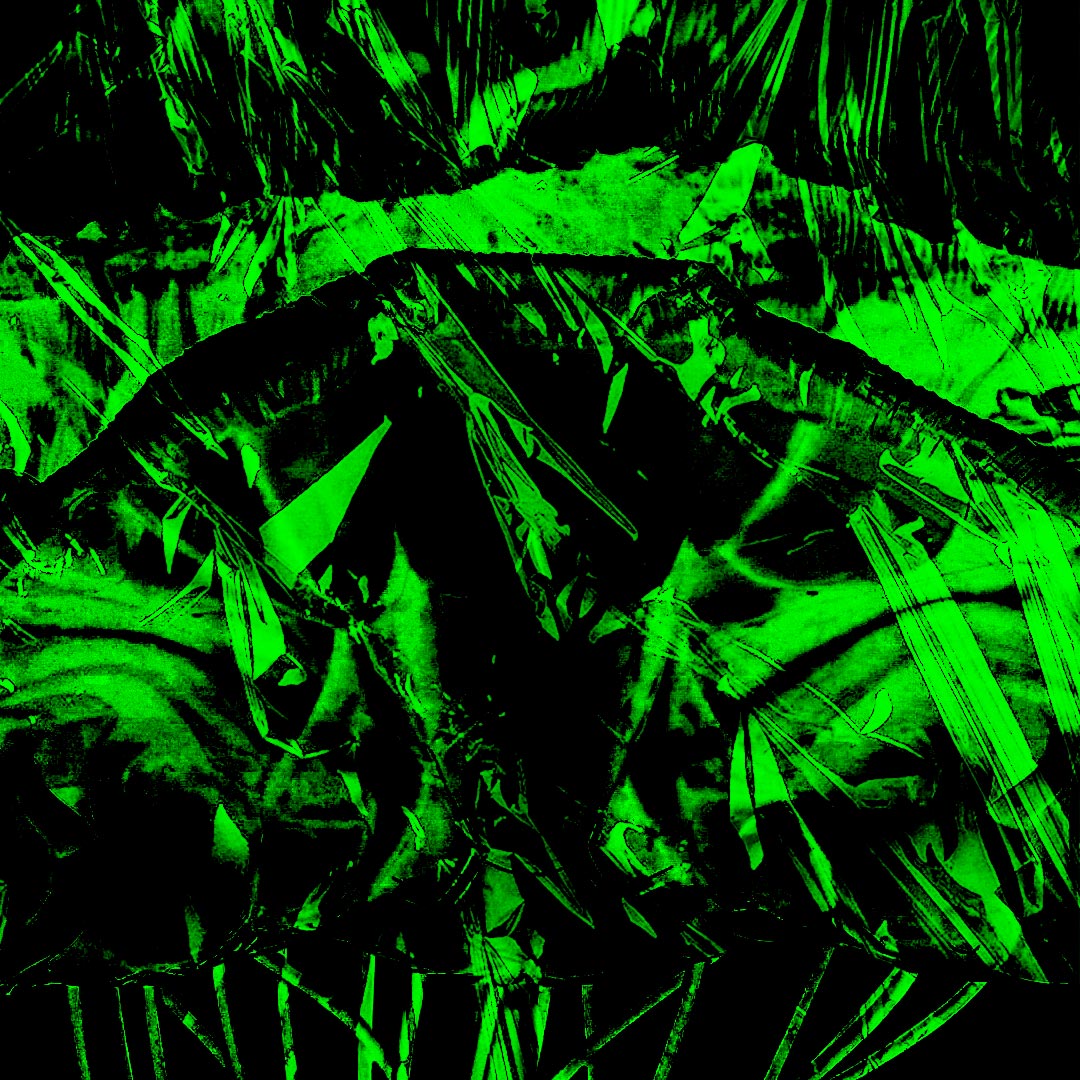

Dans Hi Love, triptyque vidéo installé par Pascale Rémita au sous-sol de la chapelle, on croise un cheval, un Indien furtif, des cavaliers lents, la silhouette des mesas, un terrain clôt et des cordes qui flottent au vent. Autant de signes qui renvoient au temps géologique comme à l’activité humaine, à l’espace immense du désert et du ciel comme à l’exiguïté de l’enclos domestique, à l’existence vivace de sensibilités paysagères autochtones, enchâssées dans celles des colons occidentaux. Les trois écrans se répondent en une sorte de chorégraphie feuilletée, où le réel est truffé de structures scéniques (plateau rocheux, enclos de bois), de quadrillages géométriques et de clichés cinématographiques. L’encolure du cheval répond à la ligne d’horizon, la verticalité immuable des cheminées de pierre dialogue avec l’horizontalité fuselée d’une vieille voiture américaine : les temporalités s’entrechoquent, au même titre que les jeux d’échelles se multiplient.

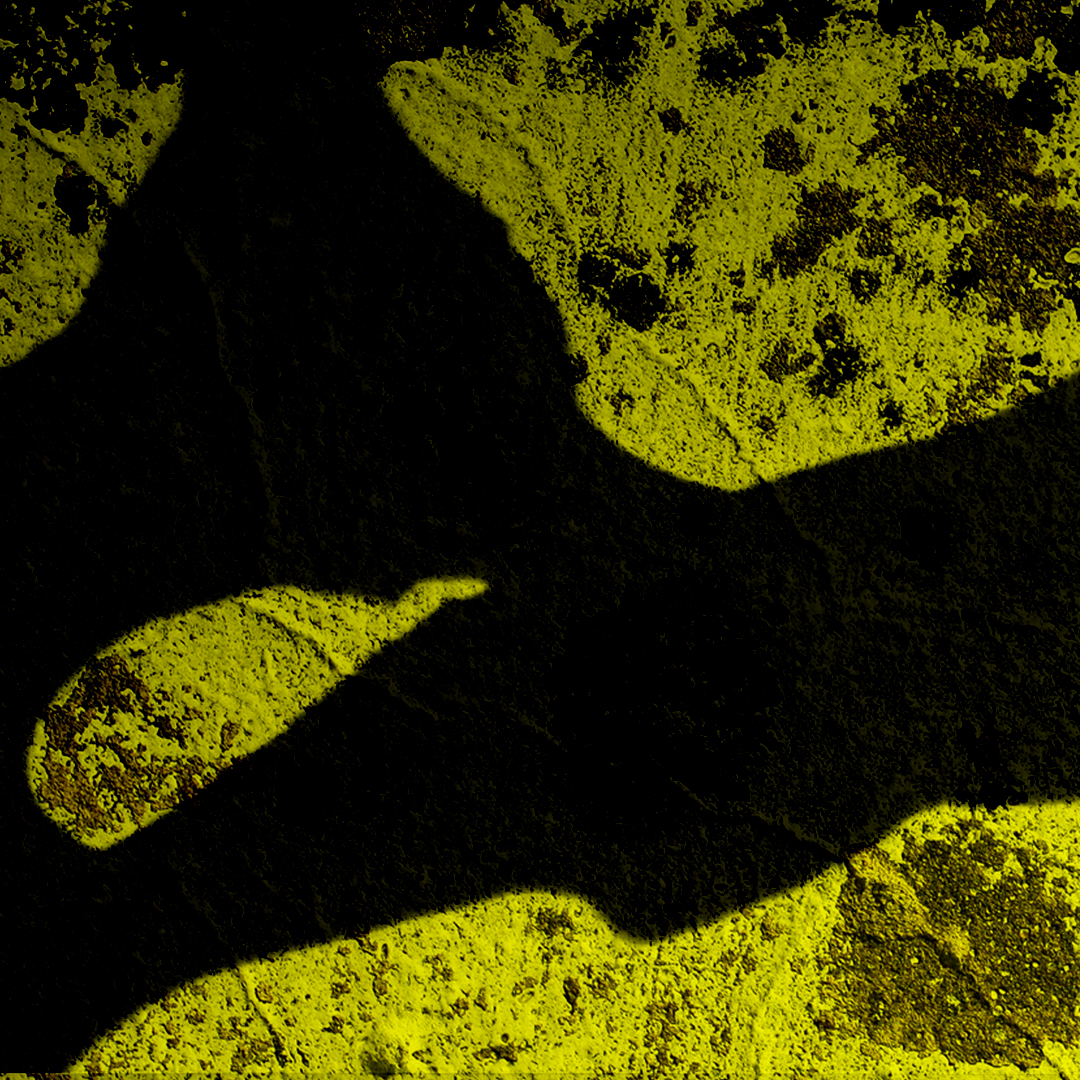

Également projetée au sous-sol, une vidéo d’Alexandre Meyrat Le Coz rend hommage à Georgia O’Keefe. Pour la première fois en 1943, l’artiste américaine peint un os de bassin collecté lors de l’une de ses marches dans le désert. S’il ne devient pas la métaphore directe des temps de guerre, le ciel qu’elle entrevoit dans la cavité de l’os incarne « ce bleu qui sera toujours là comme il est maintenant même après que les hommes en auront fini avec leurs destructions ». Dans le sillage de Georgia O’Keeffe, Alexandre Meyrat Le Coz célèbre la continuité du cycle vital en filmant le paysage à travers les os blanchis d’un bovin. Il en résulte une perte de repères, le pelvis imposant ses gigantesques proportions au-dessus du désert.

DERNIER POÈME

À la disposition du public dans le choeur de la chapelle, non loin de la vidéo Miles of cactus, un texte de Pierre Giquel décrit les multiples sensations éprouvées au cours de sa résidence dans le Grand Ouest américain : dans ce paysage de poussière, le feu côtoie la neige, le désert s’offre à la vague, la nuit et le jour ont rendez-vous. Si cette exposition au centre d’art de Thouars était un film, ce poème pourrait en constituer le générique de fin. Le voici :

LE JOUR DE LA NUIT

Parfois, j’ai la nostalgie des faveurs du désert. Les feux y brûlent soudainement, c’est une catastrophe quand n’importe quel fagot devient une torche inattendue.

Mais en dehors, c’est le souffle étrange de la terre qui nous étreint, c’est le murmure d’un vent soulevant un nuage de poussière à minuit, c’est une rose qui poussait à la fin du jour et s’est raidie pour dominer les buissons. On boit un verre frais sur la terrasse abritée d’un muret blanc.

C’est le jour de la nuit, on a tourné dans les environs, un film avec des acteurs hauts en couleur, un danger demeure : le serpent sans doute éveille en nous une peur ancienne et commune à tous. Le jour, ici a une qualité intentionnelle et luxurieuse, on glisse, la joue pâle, sur un flocon de neige. La terre attend la rivière haute. L’été l’a asséchée considérablement.

La nuit, si la ville s’arrête, le désert, lui, devient une offrande qui bat dans une vague. On ne parle plus, on se baisse pour cueillir le reflet d’une étoile, le cri obscur du coyote déchire le néant.

On devine la noirceur de l’animal nerveux dans le taillis bleu.

Pierre Giquel

Éva Prouteau, critique d’art

Notes

1 – Où le coeur rencontre le ciel.

Le site fait partiellement partie d’une réserve des Navajos : ces derniers nomment l’endroit

Tsé Bii’ Ndzisgaii, la vallée des rocs, et ont baptisé certains reliefs rocheux en fonction de

leur forme évocatrice. Ainsi on peut observer le Grand Chef indien, l’Aigle impérial, l’OEil qui

pleure, les Trois Soeurs ou la Botte de cowboy.

2 – L’une des mesas des Hopis, Black Mesa, transpire de l’eau. Une source certes limitée,

mais qui ne s’est jamais asséchée au fil des siècles. Black Mesa doit son nom à ses

gisements de charbon qui ont permis aux Hopis de traverser le temps avec une source

d’énergie à disposition : en dessinant au fusain, Pascale Rémita rend un discret hommage

à l’histoire tumultueuse des Hopis dans leur exploitation des sites carbonifères.

3 – Littéralement, les rochers en forme de tentes des falaises blanches.